重庆交通大学河海学院的水利水电实验室里,时常能看到一位步履从容的女教师。她叫赵迪,副教授,水利工程博士。十四载光阴,她如同一股静水流,在教书育人的河床上默默流淌,看似不惊,却蕴藏着深厚的力量。2025年6月30日,这份“静水流深”终汇聚成澎湃的力量,让她荣获重庆交通大学第十届“十佳教师(教学名师)”称号,再次印证了那份“砥砺前行”的执着与坚韧。

潜流涌动——从实践到讲台的深耕

赵迪老师的专业之路并非始于象牙塔,而是实践。泾河渭水边长大的她,对水有着执着的向往,高考志愿选择了与水利工程结缘的学校。本科时,她曾对未来的方向感到些许迷茫,像一条初入大江的小鱼,不知该随波逐流还是寻找自己的航道。一次偶然的机会,她旁听了一场关于山区河流治理的讲座,行业专家描绘的景象—那些被洪水肆虐的村庄,那些日夜守护大坝的身影,那些通过科学计算就能改变水流方向的智慧—深深触动了她。那一刻,她仿佛听到了内心深处潜流的涌动,决定沉潜下来,在水利知识的海洋中积蓄力量。

研究生阶段,她师从张宗亮院士,在中国电建集团昆明勘测设计研究院实习和学习的日子里,深度参与了举世瞩目的糯扎渡水电站工程项目。那段经历,让她深刻体会到“水利万物”的智慧,也让她明白了理论与实践结合的重要性。这段宝贵的实践经历,如同源头活水,滋养着她对水利工程的热爱,也为她后来的教学注入了坚实的实践力量。2011年,她硕士毕业来到重庆交通大学河海学院,从实验师做起,一边工作一边深造读博,逐步成长为副教授。十四年的教学生涯,她主讲水电站、水工建筑物等7门本硕课程,也坚持服务工程,主持设计、规划及咨询项目30余项,将工程现场的“潜流”经验,转化为课堂上的涓涓细流,润泽着学生的心田。

深潭映月——教学技术与艺术的探索

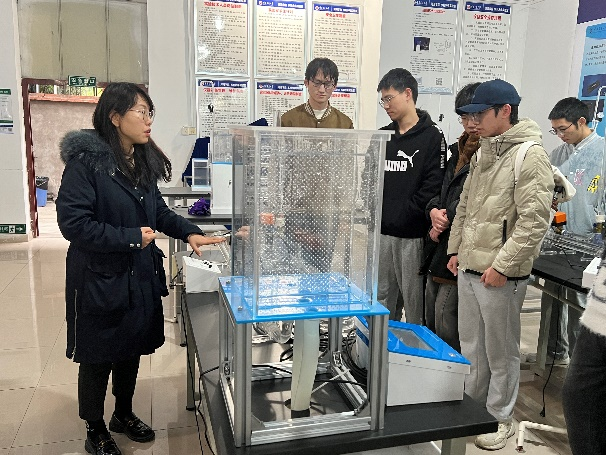

教学是一门技术,更是一门艺术。从技术上,赵迪苦练教学基本功,她把教学基本功分为3功21能,不管是教姿教态、语言语调、板书设计还是课件制作,都要求尽善尽美。她用清晰的逻辑,将复杂的水利原理用直观的图、表、动画呈现出来,让学生觉得工程知识也可以浅显易懂。她积极拥抱教学改革,出版高等教育“十二五”应用型规划教材1部,主持教改课题9项,如生成式人工智能背景下教学因应措施、新工科人才培养模式等方面的探索,都体现了她一直紧跟新时代高校教学改革的步伐。她还熟练运用在线教学平台,把课堂延伸到课外。在《水电站》这样实践性强的课程中,她会精心准备实验演示,甚至带着学生走进实验室,亲手操作模型,让他们在动手实践中理解知识。她常说,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”这不仅是她从工程实践中得来的感悟,更是她教学中一以贯之的技术追求。

然而,技术只是基础,艺术才是点睛之笔。赵迪深谙此道,善于观察学生的反应,根据课堂气氛灵活调整讲解节奏和方式。她巧妙地将复杂的工程知识,通过直观的教具、生动的实验、精彩的视频和常见的生活现象,转化为学生易于理解的概念。她的课堂简洁明了,充满趣味,如同静水泛起的涟漪,总能激起学生思维的火花。学生们评价她:“赵老师总能把复杂的东西讲得简单明了。”更难得的是,她注重培养学生的思维,鼓励学生多问“为什么”,引导学生从不同角度自己去寻找思路,去“深”入探究。许多学生反映,赵老师的课总能让人沉浸其中,仿佛在知识的深潭中看到了皎洁的明月,豁然开朗。她的努力也得到了认可,获得校、市、国家级教学竞赛奖32项,其中省部级以上奖励16项,如全国水利专业青年教师讲课竞赛一等奖、重庆市高校青年教师教学竞赛一等奖、重庆市高校教师教学创新大赛一等奖等,学生评教也一直名列前茅。

深水行舟——科研之路的深耕细作

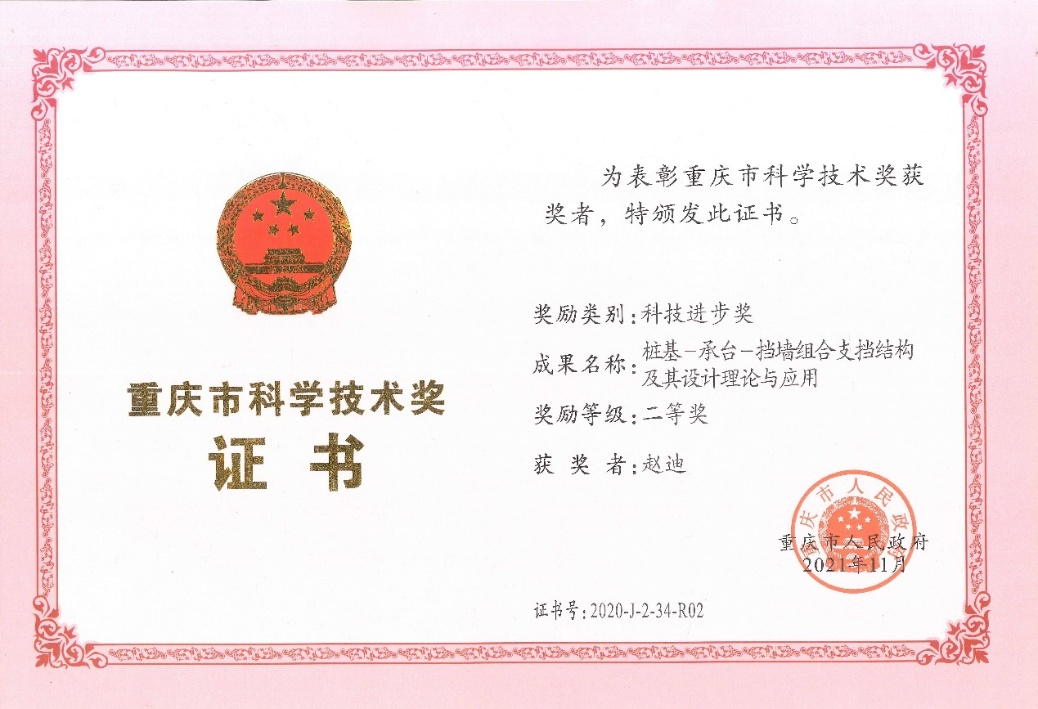

科研之路,如同在深水中行舟。这里没有风平浪静,只有潜藏的暗流和需要智慧去判断的水域。她将实验室视为另一个战场,在这里,面对复杂的水力学问题、结构安全评价等科研难题,她沉得住气,耐得住寂寞,像勘探队员一样,在数据的海洋里寻找规律,在模型的迷宫中探寻路径。她主持或深度参与了国家级、省部级科研项目10余项,在水工结构安全评估领域取得了扎实的研究成果。取得重庆市科技进步奖二等奖、大禹水利科学技术创新团队奖、中国岩石力学与工程学会科技进步奖二等奖等。她的科研之路,没有惊天动地的豪言壮语,只有日复一日的潜心钻研;没有浮华的追逐,只有对真理的执着探寻。

润物无声——春风化雨般的育人初心

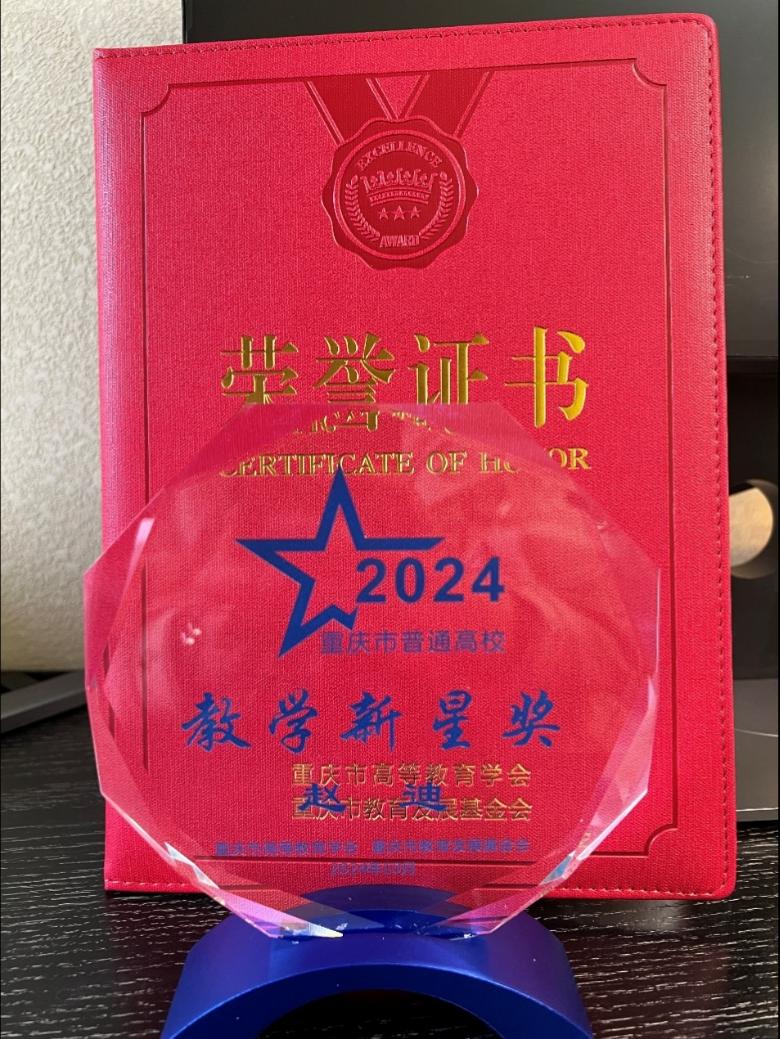

教育的本质是心灵的沟通和生命的关怀。在学生眼中,赵老师既是严谨的学者,又是可亲的长辈,这种反差萌让她收获了一个充满爱意的称呼——“迪姐”。她记得住很多学生的名字和特点,也乐于倾听他们的困惑和烦恼。有学生因为学业压力过大而焦虑,她会耐心地与学生聊到深夜,分享自己当年的经历,引导他们调整心态,找到解决问题的方法;有学生想考研深造却缺乏信心,她会结合自己的经验,帮助他们分析目标院校和方向,并鼓励他们大胆尝试;还有学生毕业后遇到职业瓶颈,也会第一时间想到向赵老师请教。她常说:“教书育人是我的天职,看到学生成长成才,就是我最大的快乐。”她常常利用课余时间,为学生提供学业指导,组织专业相关的讲座和交流活动,指导学生进行大学生创新创业等项目,在实践中锻炼他们的能力。她不仅获得“重庆市教学新星奖”荣誉称号,指导的学生也多次获得省部级校级荣誉,如重庆市优秀本科毕业论文。她的关爱,如同春雨,润物无声,让学生们在成长的道路上感受到温暖和力量。

赵老师的关爱不仅体现在指导学生方面,更延伸到了对更广阔教育生态的关注与建设之中。在学校,她被聘为重庆交通大学教师发展促进委员会委员兼秘书、项目式教学学术研究团队负责人。她积极为全校教师提供教学咨询服务,分享自己的教学经验与心得,助力更多教师提升教学水平。她的视野甚至延伸到了校外,经常受邀到其他高校指导教学改革,将自己在教学实践和研究中积累的宝贵经验,无私地分享给同行,为推动区域乃至更广范围内的教育创新贡献着自己的力量。

奔流不息——痛并快乐着的坚守

十四年的坚守,并非一路坦途。作为女性科研工作者和教育工作者,赵迪也面临着常人难以想象的挑战。科研项目的压力、教学任务的繁重、实验工作的细致,常常让她感到疲惫;家庭的琐碎、孩子成长的牵挂,也曾让她在深夜辗转反侧。就在不久前,她经历了一场手术。术后恢复期间,本该好好休养的她,却做出了一个让同事和学生都为之动容的决定——挂着镇痛泵,继续工作。她一边忍受着身体的疼痛,一边思考着如何将最新的教学理念融入课堂。这份对教育事业的执着与热忱,令人动容。她说:“当时身体非常不舒服,但想到课程改革不能停,学生们等着上课,我就咬牙坚持了下来。”然而,正是这些“痛”,让她更加珍惜每一次“快乐”的瞬间——课堂上学生恍然大悟的眼神,实验成功时团队成员的欢呼,学生毕业时送上的鲜花和感谢信,科研成果得到应用时的欣慰……这些“快乐”,如同滔滔江水中的粼粼波光,虽有曲折,虽有险滩,却照亮了坚守的道路。她享受这份痛并快乐着的坚守,因为在其中找到了生命的价值和意义。

在重庆交通大学这片充满活力的沃土上,她以水利工程为舟,以静水流深为桨,在科研的海洋里探索,在育人的园地里耕耘。荣获“十佳教师”称号,是荣誉,更是责任。我们相信,赵迪老师将继续在这条道路上,静水流深,砥砺前行,书写更加精彩的人生篇章,为河海事业、为教育事业贡献更多的智慧和力量。